令和元年度北相木村考古博物館報『TOCHIBARA ROCK shelter site MAGAZINE』、

通称『栃原岩陰遺跡マガジン』のVol.3。

様々な制約の中、当館にお越しいただけない方も多いため、今回は早めにPDF版を公開いたします。

ぜひご覧ください。

令和元年度北相木村考古博物館報『TOCHIBARA ROCK shelter site MAGAZINE』、

通称『栃原岩陰遺跡マガジン』のVol.3。

様々な制約の中、当館にお越しいただけない方も多いため、今回は早めにPDF版を公開いたします。

ぜひご覧ください。

ブログへの掲載が遅れてしまいましたが、『北相木村考古博物館研究紀要』第1号が、刊行されました。

今回の内容は以下の通りです。

昨年の栃原岩陰遺跡の発掘調査報告書刊行を受け、新しい展開を視野に入れた冊子にしていければと思っております。

現在、北相木村考古博物館にて1冊500円で販売中ですが、後日PDF版も公開予定です。

よろしくお願いいたします。

間が空いてしまってすみません。前回の続きです。

前回までに、栃原岩陰遺跡下部、地表下-440㎝出土の約11000~10700年前の土器に、豆(ダイズ属)の種子の跡があったことを書きました。今回は、同じ下部出土のその他の豆圧痕の例、さらに同じ下部出土の炭化したアズキの種子が、やはり年代測定で古い値を示したこと、そしてその意味するところを書きたいと思います。

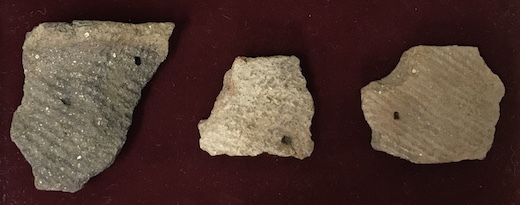

まず写真の土器片が、豆の圧痕が残されていたものです。右側から-440㎝、-440~−450㎝、-400㎝付近(ただし同一個体の土器片が-450㎝付近から複数有り)出土で、それぞれ豆、ここではアズキ亜属の種子圧痕が確認されています。

そして-465~−495㎝で出土した炭化した小さな種子が、昨年の報告書刊行作業の中で、同じくアズキ亜属と同定されました。さらに、その後の放射性年代測定によって、これがおよそ10800~10600年前(10758-10586 cal BC 95.4%)の種子とされたのです。

つまり栃原岩陰遺跡を利用した縄文早期はじめ(1万数百年前)の人々も、小さな豆を食事のメニューに加えていたと考えて良いのではないでしょうか。

ただし、これらはいずれも小型のもので、現代の私たちが慣れ親しんでいる大豆や小豆よりもずっと小さいものです。実はこれらの豆類、縄文時代中期(およそ5000年前)にはかなり大型化したものが存在しており、この頃の人々が、簡易的な栽培を行っていた可能性も指摘されています。当然、大きくした豆を、食料として用いていたのでしょう。

栃原岩陰遺跡で検出された小型の豆類は、おそらく栽培される以前の、野生のツルマメ、ヤブツルアズキ(それぞれ大豆や小豆の原種、野生種)と考えられます。 肉や魚、堅果類(ドングリなど)の利用はこれまでも想定されていますが、栃原岩陰遺跡の縄文早期はじめの人々も、豆の味を知っていたのだと思います。これは現在のところ、国内でもかなり古い事例であり、学術的にも貴重なものです。

小さな土器片に残された、小さな小さな穴、ですが、実は重要なことが分かるという例でした。

このように、研究の進展により、同じ資料からも新たな発見が生まれます。だからこそ、博物館は膨大な資料を、いつまでも保存管理していく必要があるのです。

北相木村考古博物館の学芸員です。ここから村の文化財や考古学の情報を発信していきます。